Erfolgsfaktor Kommunikation im Bauwesen So lässt sich die Informationsqualität bei Lieferanten bewerten

Inhalt

- Anforderungen an ein Bewertungssystem

- Komplexe Projektorganisation im Bau

- Interessenslagen und rechtlicher Rahmen führen zu Kommunikationsdefiziten

- Lösungsvorschlag: Bewertung des Informationsverhaltens

- Praxiserfahrung in den USA mit Bewertungssystemen

- Schwierigkeiten und Widerstände bei der Einführung

- Zusammenfassung und Ausblick

- Literatur

Erfolgsfaktor Kommunikation im Bauwesen So lässt sich die Informationsqualität bei Lieferanten bewerten

Inhalt

- Anforderungen an ein Bewertungssystem

- Komplexe Projektorganisation im Bau

- Interessenslagen und rechtlicher Rahmen führen zu Kommunikationsdefiziten

- Lösungsvorschlag: Bewertung des Informationsverhaltens

- Praxiserfahrung in den USA mit Bewertungssystemen

- Schwierigkeiten und Widerstände bei der Einführung

- Zusammenfassung und Ausblick

- Literatur

Viele Auftraggeber beurteilen ihre Lieferanten ausschließlich danach, ob diese ihre Leistungen pünktlich und in der geforderten Qualität erbringen. Für den Projekterfolg sind diese Kriterien aber nicht immer ausreichend. Viele Projekte geraten in ernsthafte Schwierigkeiten, weil drohende Planungs- oder Schnittstellenprobleme nicht rechtzeitig an die Projektleitung kommuniziert werden. Es ist deshalb von großer Bedeutung, dass die Lieferanten eine qualitativ hochwertige Kommunikation pflegen: Sie müssen sich kooperativ verhalten, sich permanent austauschen und frühzeitig auf Probleme hinweisen. Besonders wichtig ist das bei sehr komplexen Vorhaben, wenn die Detailplanung projektbegleitend erfolgt, viele Personen und fachliche Disziplinen beteiligt sind oder zahlreiche kurzfristige Änderungen durchgeführt werden müssen.

In Bauprojekten treten diese Probleme in konzentrierter Form auf. Hier kommt es oft zu Ablaufstörungen, weil z.B. die Vorleistungen oder Planungen erst kurz vor dem Prozessstart geprüft werden. Wird dadurch eine Überarbeitung notwendig, führt diese zu Verzögerungen, die aufgrund terminlicher Abhängigkeiten der Prozesse weit reichende Auswirkungen haben kann. Im Bauwesen gibt es weit gehende rechtliche Regelungen für die Kooperation von Projektbeteiligten, die für andere Projektarten als Vorbild dienen können. Obwohl diese Regelungen sehr detailliert sind, reichen sie in der Praxis nicht aus, um die notwendige Kommunikationsqualität zu gewährleisten. Dafür bedarf es einer projektspezifischen Vorgehensweise. Es ist z.B. möglich, die Anforderungen an das Informationsverhalten klar zu definieren und dieses im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs zu bewerten. Dieser Lösungsansatz ist allgemein anwendbar und wird im Folgenden am Beispiel von Bauvorhaben vorgestellt.

Anforderungen an ein Bewertungssystem

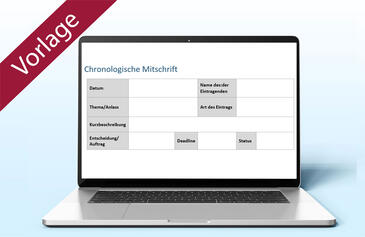

Mit einem Bewertungssystem lassen sich eindeutige Anforderungen an die Lieferanten definieren. Darüber hinaus kann so die projektbezogene Kommunikation sowohl für Auftraggeber als auch Lieferanten transparent und objektiv beurteilt werden. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Reibungsverluste reduzieren, sondern auch Risiken vermindern und Kosten sparen. Der Auftraggeber kann das aktuelle Projekt mit Hilfe dieses Systems steuern und die Bewertungen außerdem als Informationsbasis für zukünftige Projekte nutzen.

Im Einzelnen sollte eine Bewertung der Kommunikation:

- alle Beteiligten für das Thema Kommunikationsqualität sensibilisieren.

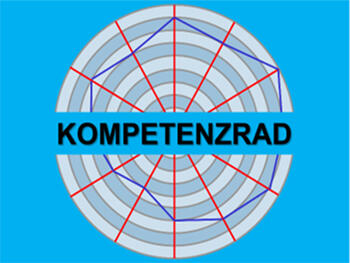

Ein nachvollziehbares Bewertungssystem verdeutlicht, dass neben der eigentlichen Leistungserbringung auch projektrelevante Informationspflichten explizit gefordert und anhand von Kriterien gemessen werden. - eine Basis bilden, um individuelle Stärken-Schwächen-Profile von Lieferanten zu erstellen.

Das ist hilfreich, falls die Bewertung der Lieferanten projektbegleitend zu verschiedenen Zeitpunkten vorgenommen wird. Der Auftraggeber kann mit Hilfe dieses Profils in Gesprächen und Verhandlungen Defizite und Verbesserungspotenziale aufzeigen. - eine Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von Lieferanten liefern

Ein Bewertungssystem ist eine differenzierte Informationsbasis, anhand derer der Auftraggeber entscheiden kann, mit welchen Lieferanten er zukünftig zusammen arbeitet. Neben Termintreue oder Qualität der Leistung ist die Erfüllung von Informationspflichten für den Auftraggeber ein wichtiges Kriterium, um die fachliche Eignung der Lieferanten zu beurteilen.

Für Bauprojekte kann der Nutzen eines solchen Bewertungssystems besonders groß sein. Um die hier bestehenden Besonderheiten und die daraus resultierenden Anforderungen an die Kommunikation zu erläutern, wird vorab beispielhaft eine typische Projektorganisation für Bauprojekte vorgestellt.

Komplexe Projektorganisation im Bau

Bauprojekte sind in der Regel durch viele unplanmäßige Entwicklungen gekennzeichnet; die Projektorganisation ist meist komplex. Soll die Abwicklung reibungslos verlaufen, müssen unter den Beteiligten sehr viele Informationen ausgetauscht werden. Das Risiko, dass Informationsdefizite auftreten, die den Projekterfolg gefährden, ist deshalb relativ hoch.

Hoher Abstimmungsbedarf

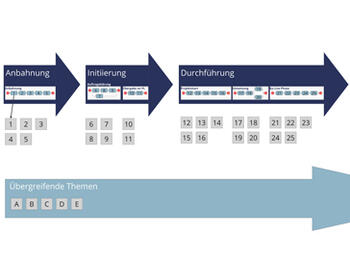

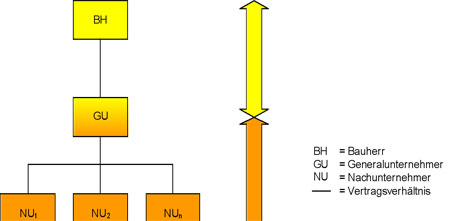

Bei großen Bauprojekten delegiert der Bauherr (BH) wesentliche Aufgaben an einen Generalunternehmer (GU). Dieser wiederum beauftragt verschiedene Nachunternehmer (NU) als Einzelunternehmer mit der Ausführung der Werkleistung und koordiniert deren Arbeiten. Im Schlüsselfertigbau wird dem GU häufig zusätzlich die Verantwortung für die Ausführungsplanung übertragen. Bei dieser Abwicklungsform ist er für die übergreifende Ausführungsplanung und Koordination zuständig, während die NU lediglich ihre vereinbarte Leistung erbringen müssen. In Bild 1 ist eine typische Projektorganisation stark vereinfacht dargestellt. Im Folgenden wird vorrangig das Verhältnis zwischen einem GU (Auftraggeber) und mehreren NU (Lieferanten) betrachtet.

Bild 1: Projektorganisation bei einer Vergabe der Bauleistung an einen Generalunternehmer.

Bei komplexen Bauprojekten kooperieren viele unterschiedliche Unternehmen und Einzelpersonen, die sich ausschließlich für das jeweilige Bauvorhaben zusammengefunden haben. Diese starke Fragmentierung erfordert einen hohen Abstimmungsaufwand, da die Anzahl der zu koordinierenden Schnittstellen (z.B. für die Ausführungstermine) überproportional mit der Unternehmenszahl steigt. In der Praxis gibt es bei der Abstimmung oft Defizite.

…